Mieterstrom

Förderungen und Anforderungen an Mieterstrommodelle

Die Energiewende im Mehrfamilienhaus. Mieterstrom schafft neue Möglichkeiten der Solarstromversorgung. Direkte Vermarktung und Abrechnung von PV-Strom an Mieter.

Die wichtigsten Maßnahmen

aus dem Solarpaket 1

Bundestag und Bundesrat haben im April 2024 das Solarpaket 1 verabschiedet. Die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick:

- Zukünftig einfacher: Photovoltaik auf dem Balkon. Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt.

- Mehrfamilienhäuser: Einfacher Solarstrom über die Photovoltaikanlage für alle. Einführung „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“.

- Verbesserungen beim Mieterstrom: Wird auf gewerblichen Gebäuden und Nebenanlagen wie Garagen gefördert. Keine Direktvermarktungspflicht mehr für Anlagen > 100 kW.

- Gewerbeimmobilien: Große Solaranlagen profitieren von hohem Eigenverbrauch im hauseigenen Netz. Anlagenzertifikat erst ab einer Einspeiseleistung von 270 kW oder einer installierten Leistung von mehr als 500 kW.

- Energiespeichersysteme: Stromspeicher dürfen künftig auch Netzstrom laden, ohne dass gleich der EEG-Vergütungsanspruch für den produzierten Solarstrom der Photovoltaikanlage verloren geht.

Mieterstrom

umsetzen, messen und abrechnen

Planung und Umsetzung mit Expertenhilfe

Solarstrom der Photovoltaikanlage verkaufen

Wissen für Wohnungsunternehmen & Immobilienbesitzer

Was sind Mieterstrommodelle?

Bei den Mieterstrommodellen geht es im Kern darum, Solarstrom lokal zu erzeugen und direkt vor Ort zu nutzen. Durch die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden oder in deren unmittelbaren Umgebung können die Mieter direkt von der sauberen Energieerzeugung profitieren. Der produzierte Strom wird entweder direkt im Gebäude oder in den angrenzenden Nebenanlagen verbraucht, ohne dass er zunächst ins öffentliche Netz eingespeist werden muss.

Die Nutzung des selbst erzeugten Stroms erfolgt direkt im Gebäude oder in seinen unmittelbaren Nebenanlagen in unmittelbarer räumlicher Zusammenhang durch den Mieter. Dies ermöglicht es den Mietern, einen Teil ihres Energiebedarfs mit umweltfreundlich erzeugtem Strom zu decken und gleichzeitig ihre Stromrechnung zu reduzieren. Sie partizipieren somit unmittelbar an der Energiewende und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.

Je nach Art der Förderung und der organisatorischen Umsetzung werden verschiedene Varianten von Mieterstrommodellen angeboten. Bei geförderten Mieterstrommodellen erhalten Betreiber von Photovoltaikanlagen staatliche Zuschüsse oder finanzielle Vergünstigungen, um den lokal erzeugten Strom an die Mieter zu einem attraktiven Preis weiterzugeben. Nicht-geförderte Mieterstromvarianten hingegen kommen ohne staatliche Unterstützung aus und basieren allein auf wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten.

Die Unterscheidung zwischen geförderten und nicht-geförderten Mieterstromvarianten ist entscheidend für die wirtschaftliche Rentabilität und die langfristige Perspektive solcher Modelle. In beiden Fällen ist jedoch das Ziel, den Mieterstrom direkt vor Ort zu nutzen und somit den Eigenverbrauch zu erhöhen sowie die Abhängigkeit von konventionell erzeugtem Strom zu reduzieren. Mieterstrommodelle tragen somit zur Dezentralisierung der Energieversorgung bei und fördern die lokale Energiewende.

Rahmenbedingungen für den

Mieterstrom

Förderungen und Varianten

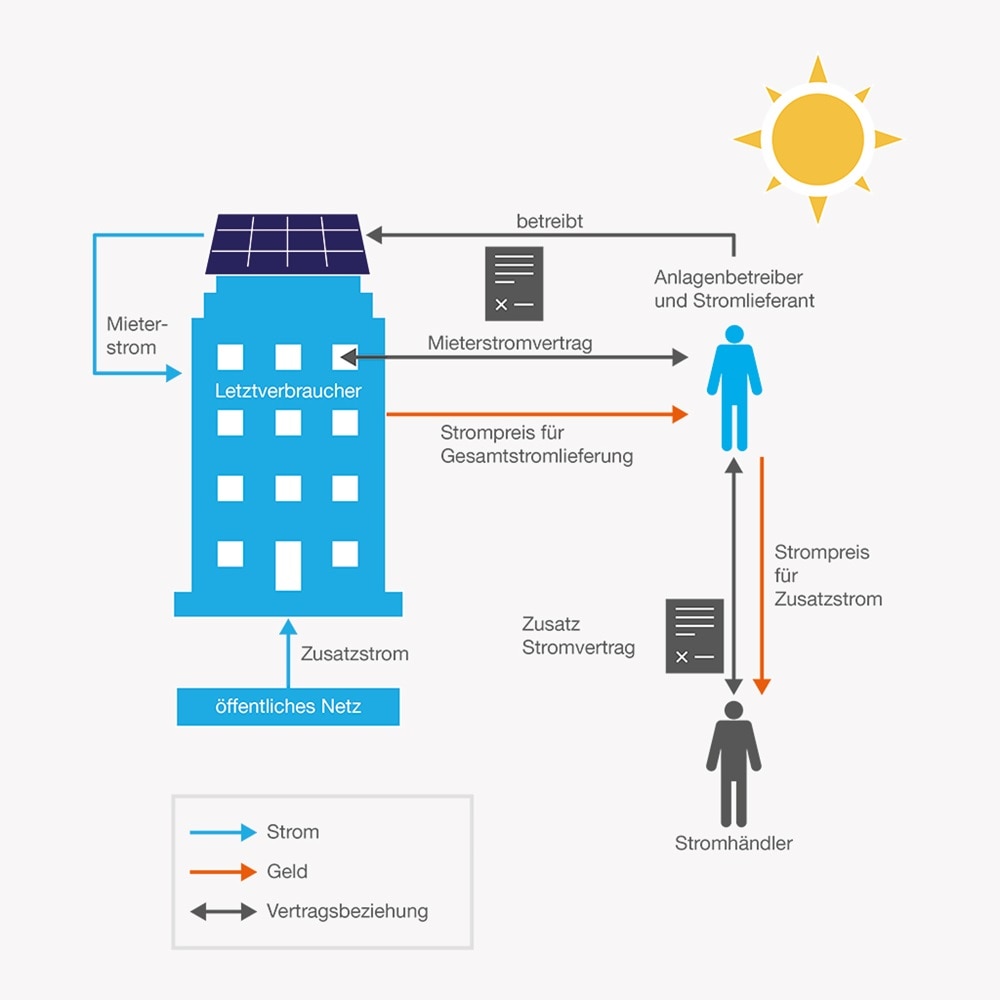

Strompreisgestaltung über Mieterstromvertrag bei Mieterstrommodellen

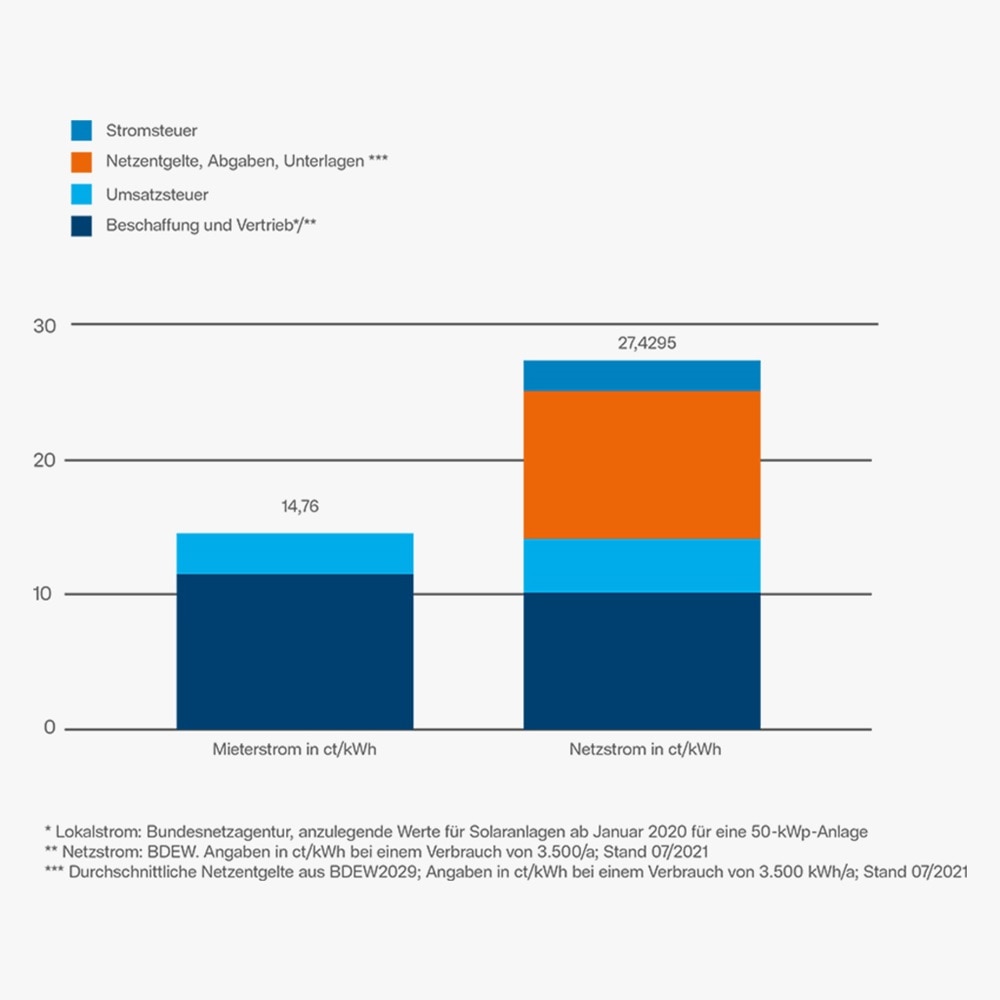

Der im Mieterstromvertrag vereinbarte Strompreis setzt sich aus dem Mieterstrompreis und dem Preis für den Zusatzstrom zusammen. Der vereinbarte Strompreis darf 90 Prozent des in dem jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversorgungstarifs nicht übersteigen (§ 42a Absatz 4 EnWG).

Die Preisbegrenzung auf 90 % des Grundversorgungstarifs gilt nur für Wohnraum, nicht für Gewerberäume (§ 42 Abs. 4 EnWG)

Für den Mieterstrom entfallen Kostenbestandteile: Netzentgelte, Stromsteuer und Konzessionsabgabe.

Hinweis: Bei der nebenstehenden Grafik handelt es sich um ein Beispiel zum Preisvorteil von Mieterstrom.

Mieterstrommodelle im Vergleich

Wichtige Aspekte im Überblick

Grundsätzliche Unterschiede beim Mieterstrom

|

Geförderter Mieterstrom |

Andere Mieterstrom-Modelle |

|

Solaranlagen bis 1 MW |

Solaranlagen, KWK-Anlagen, BHKW, Kleinwindanlagen möglich |

|

nicht erlaubt ist eine Vertragskopplung mit dem Mietvertrag (spezielle Ausnahmen siehe FAQ |

kein Vertragskopplungsverbot; freie Vertragsgestaltung nach AGB-Recht |

|

Strompreis darf 90 % des im jeweiligen Netzentgelte geltenden Grundversorgungstarif nicht überschreiten |

freie Preisgestaltung |

|

maximale Vertragslaufzeit bei Abschluss: 1 Jahr, danach stillschweigende Verlängerung möglich |

freie Vertragsgestaltung |

|

maximale Kündigungsfrist: 3 Monate |

freie Vertragsgestaltung |

|

Rechtliche Grundlagen: §42a EnWG, §§19 Abs. 1 Nr.3, 21 Abs.3, 23c EEG 2021 |

Energiewirtschaftliche und zivilrechtliche Rahmenbedingungen |

Wissenswertes rund um

die Vermarktung von Solarstrom

Herausforderungen und Lösungen

Wichtige Akteure

Rolle der Beteiligten

Anlagenbetreiber: wer unabhängig vom Eigentum die Anlage für die Erzeugung von Strom nutzt.

Letztverbraucher: jede natürliche oder juristische Person, die Strom verbraucht.

Contractor: externer Dienstleister.

Anwendungsbeispiele von

Mieterstromanlagen

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Solarstrom gemeinsam nutzen

Dieses neue Modell soll eine bürokratieärmere gemeinsame Eigenversorgung mit Solar-Strom ermöglichen. Die Weitergabe von PV-Strom innerhalb eines Gebäudes, z.B. an Wohn- und Gewerbemieter oder Wohnungseigentümer, soll von Lieferantenpflichten ausgenommen und die Betreiber der PV-Anlage (Gebäudeeigentümer, Vermieter oder Dritte) von der Pflicht zur Reststromlieferung befreit werden.

|

|

Mieterstrom |

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung |

|

Anbieter wird |

Ja |

Nein, separater Stromversorgungsvertrag läuft weiter |

|

Bürokratischer |

Hoch |

Niedrig |

|

Mieterstromzuschlag |

Ja |

Nein |

|

Wohngebäude |

Ja |

Ja |

|

Nichtwohngebäude |

Ja |

Ja |

Im Gegensatz zum Mieterstrommodell wird die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ausschließlich über das virtuelle Summenzählermodell realisiert. Ein Beispiel zum technischen Aufbau der Zähleranlage finden Sie im Hager Tipp 47.

Mieterstrom ganz easy

dank starker Partnerschaft

So einfach geht ganzheitlicher Mieterstrom, wenn starke Partner zusammenarbeiten: Ein Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach ist nahezu autark dank PV-Anlage mit 68 kWp, Mieterstromkonzept und Abrechnungsabwicklung von metergrid, neudimensionierter Hager Energieverteilung und Zählertechnik sowie Stromspeicher mit 42 kWh von E3/DC.

Elektrotechnische

Gesamtkonzepte für die Wohnungswirtschaft

Informieren Sie sich über unsere Lösungen für die Wohnungswirtschaft.

Umsetzung von Mieterstrommodellen

Unterstützung von Hager

Für eine einfache, schnelle und sichere Planung von Zähler- und Verteileranlagen für Mieterstrommodelle empfehlen sich die Hager Wandleranlagenlisten sowie die Hager Planungs-Software ZPlan.

Darüber hinaus bieten unsere regionalen Technischen Service Center (TSC) ihren Marktpartnern gerne Unterstützung bei der Umsetzung im Gebäude und Planung an.

Sie haben noch Fragen zum Mieterstrom?

Die Bundesnetzagentur hat noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Download

- pdf6,19 MB

- pdf5,9 MB

- pdf467,76 KB