PV-Abrechnung mit dem Netzbetreiber:

SLP vs. RLM

Bei Stromverbrauch und Einspeisung – etwa aus einer PV-Anlage – wird grundsätzlich zwischen SLP- und RLM-Kunden unterschieden. Maßgeblich für die Einteilung nach Standardlastprofilen (SLP) und Registrierender Leistungsmessung (RLM) sind die jeweiligen Verbrauchsmengen.

Die beiden Bereiche stellen verschiedene Anforderungen an die notwendigen Messkonstellationen, Messkonzepte und die dazu eingesetzten Zählertypen. Sie gewährleisten, dass sowohl die Abrechnung der Netznutzung als auch die Vergütung der Einspeisung korrekt erfasst werden.

Wir erklären die wichtigsten Unterschiede zwischen SLP und RLM und ihre Funktionsweisen.

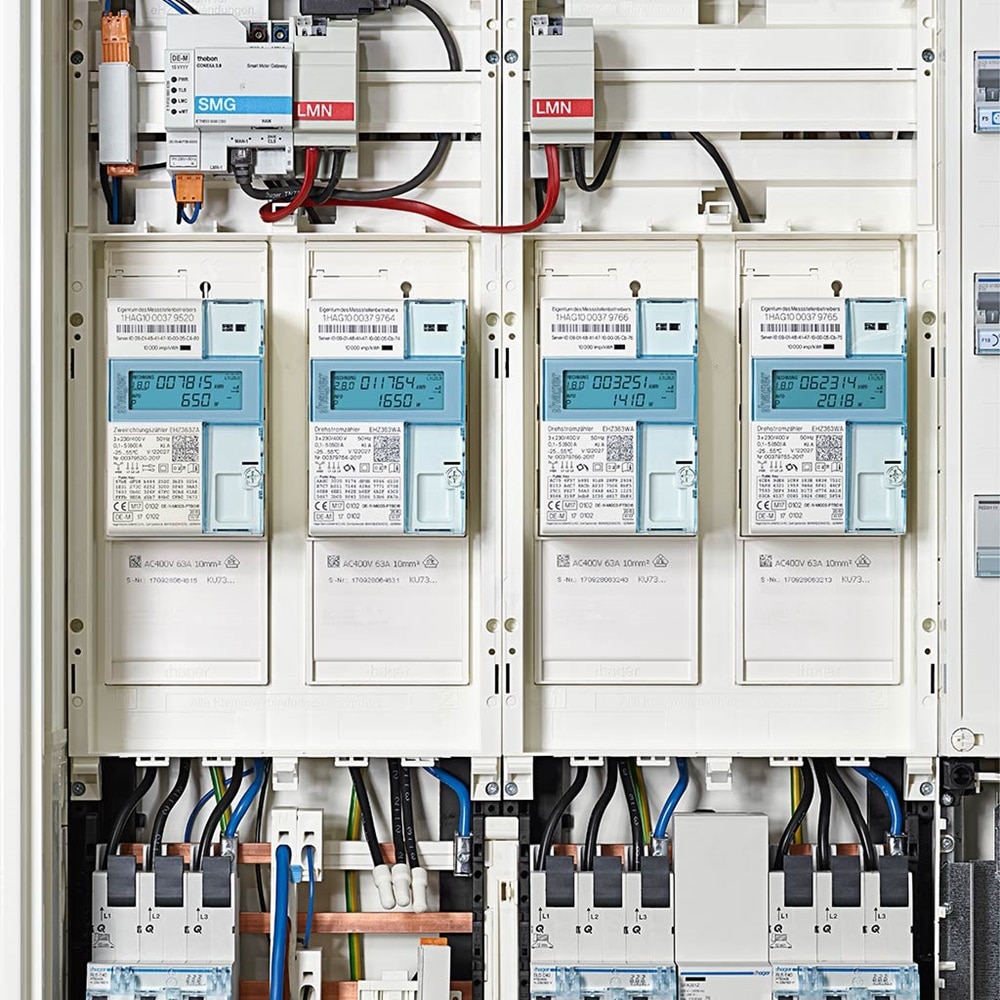

Passende Stromzähler

für unterschiedlichen Strombedarf

Unterschiedliche Verbraucher haben einen unterschiedlichen Strombedarf. Das wiederum wirkt sich auf die Anforderungen aus, die jeweils für die Stromversorgung und das Messen des Verbrauchs notwendig werden.

Denn während es bei eher kleineren Verbrauchern – hierunter fallen Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe – darum geht, eine ausreichende Stromlieferung zu gewährleisten, liegt der Fall bei großen Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100.000 kWh anders. Wegen des hohen Bedarfs muss sichergestellt werden, dass die Netzstabilität nicht beeinträchtigt wird.

Entsprechend ist die Leistungsmessung in solchen Fällen deutlich engmaschiger und präziser: Die Standardleistungsprofile (SLP), die für Verbraucher mit einem Strombedarf von weniger als 100.000 kWh eingesetzt werden, reichen für Großabnehmer nicht mehr aus. Für sie besteht daher die gesetzliche Verpflichtung zur umfangreicheren registrierenden Leistungsmessung (RLM).

Welche Zählertypen jeweils genutzt werden, hängt außerdem davon ab, ob der Haushalt oder das Unternehmen auch als Selbsterzeuger fungiert und überschüssigen Strom in das öffentliche Netz einspeist.

SLP:

Messen im Standardlastprofil-Verfahren

Die SLP-Messung beruht auf einem statistisch-mathematischen Verfahren, bei dem der zeitliche Verlauf des Stromverbrauchs erfasst wird. Mit Hilfe verschiedener Standardlastprofile kann der voraussichtliche Durchschnittsverbrauch vorhergesagt werden.

Das Lastprofil berücksichtigt dabei sowohl zeitliche als auch temperaturabhängige Schwankungen des Stromverbrauchs sowie die Jahreszeiten. Das Verfahren unterscheidet außerdem mehrere Gruppen von Verbrauchern, vom privaten Haushalt über verschiedene Gewerbeformen, Bäckereien mit Backstuben bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Profile bilden dabei nicht nur den unterschiedlichen Strombedarf ab, sondern auch das Nutzerverhalten: In Haushalten liegen die Verbrauchsspitzen in der Regel in den Morgen- und Abendstunden sowie an den Wochenenden. Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe verbrauchen hingegen eher tagsüber und unter der Woche Strom.

Abgerechnet wird am Jahresende

Die Standardlastprofile dienen der Vereinfachung der Abrechnungs- und Messprozesse. Die Prognose für den Verbrauch orientiert sich an den durchschnittlichen Werten der jeweiligen Verbrauchergruppe. Auf dieser Basis wird eine Prognose erstellt, aus der sich wiederum die Abschläge für den Verbraucher ergeben. Die endgültige Abrechnung mit den tatsächlichen Verbrauchswerten erfolgt dann erst am Jahresende, nachdem die Zähler ausgelesen wurden.

RLM:

Registrierende Leistungsmessung

Überschreitet der Jahresverbrauch einer Verbrauchsstelle die 100.000 kWh, ist die Registrierende Leistungsmessung nach der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) verpflichtend. Das Messverfahren funktioniert dabei anders als beim SLP-Verfahren.

Der größte Unterschied liegt darin, dass die Leistungsmittelwerte sehr viel genauer erfasst werden. Anstelle eines gruppenspezifischen Standardleistungsprofils gibt es für jeden Kunden ein individuelles Lastprofil.

Bei den eingesetzten RLM-Zählern handelt es sich um Lastgangzähler-Messwandlerzähler, da die übliche Stromstärke oder die elektrische Spannung die haushaltsüblichen Grenzen überschreiten. RLM-Zähler können dadurch allerdings auch für Kundenanlagen genutzt werden, die außerhalb der Niederspannung liegen.

Ein Verbrauch von jährlich mehr als 100.000 kWh ist übrigens nicht erforderlich, um sich für einen RLM-Zähler zu entscheiden. Kunden können diese auch bei geringerem Gesamtverbrauch auf freiwilliger Basis einsetzen lassen – zum Beispiel, um das Energiemanagement zu verbessern.

Individuelle & präzise Abrechnung mit RLM

Mit RLM erhalten sowohl die Netzbetreiber als auch die betroffenen Verbraucher ein in vielerlei Hinsicht wichtiges Instrument. Die Verteilnetzbetreiber sind damit kontinuierlich über die abgenommene Leistung informiert und können so für Netzstabilität sorgen. Die Kunden wiederum erhalten in kürzeren Intervallen einen Überblick über den Verbrauch und die vorhandene Einsparungspotenziale.

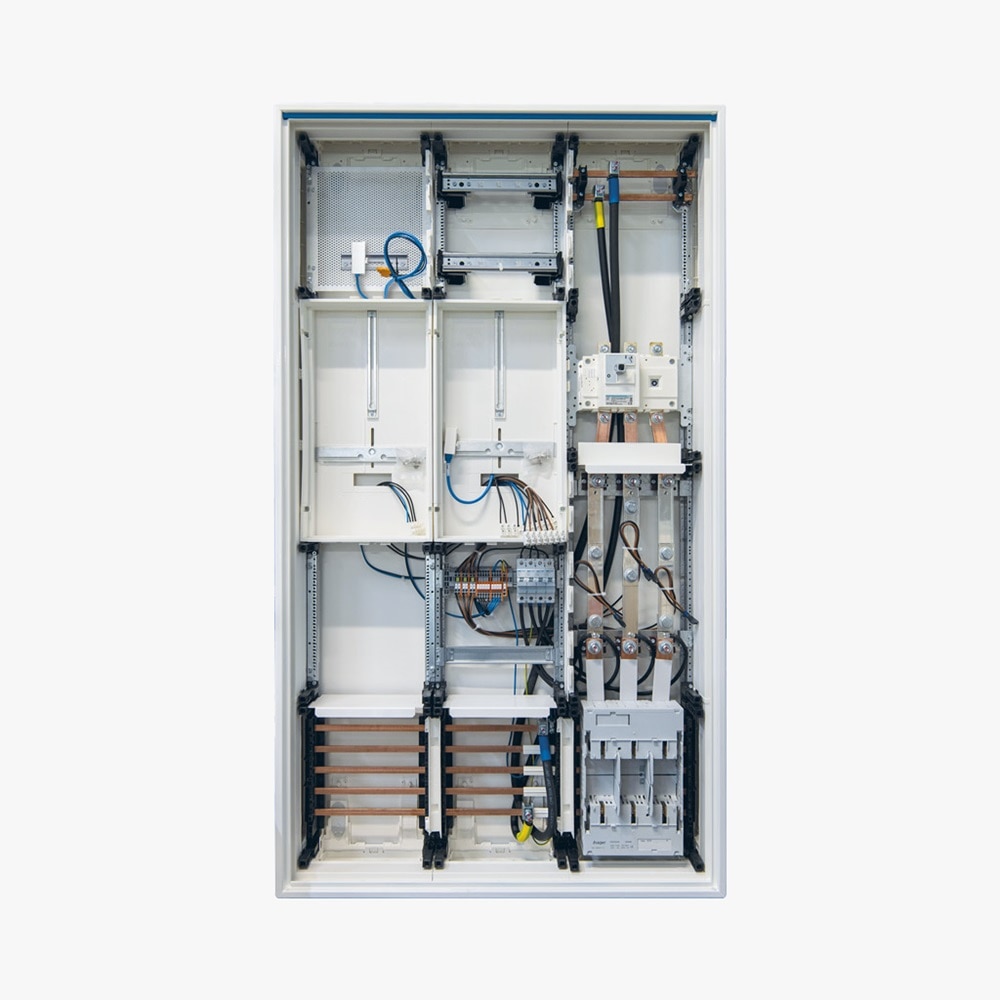

Mögliche Messkonstellationen

für Summen- und Unterzähler

Messkonzepte und Abrechnung

bei PV-Stromeinspeisung

Um die Einspeisung von selbst produziertem Strom abrechnen zu können, wird die Einspeisemenge am Summenzähler ermittelt. Die dazu benötigten Werte sind:

- die physikalisch eingespeiste Energiemenge sowie

- die Differenz zwischen dem Bezug der Hauptmessung und dem Verbrauch von drittversorgten Letztverbrauchern.

Diese Differenz wird zur Einspeisemenge addiert. Der Netzbetreiber vergütet diese Menge gemäß den gesetzlichen Vorgaben, die sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ergeben. Die vorgestellte Abrechnungsvariante ist nur dann möglich, wenn eine Erzeugungsanlage integriert ist.

Die Netzbetreiber wenden zudem verschiedene Messkonzepte an, um die Einspeisungen aus PV-Anlagen zu ermitteln. Diese richten sich nach der installierten Leistung der Solaranlage:

Manche Messkonzepte sind beispielsweise für Fälle, in denen eine PV-Anlage kleiner als 30 kW(p) ist und die selbstverbrauchte Energiemenge unter 30.000 kWh liegt. Dann werden die selbstverbrauchten Mengen nicht für die Einspeiseabrechnung und die Abrechnung der EEG-Umlage benötigt. Ab einer Anlagengröße von 30 kW(p) werden Zwei-Energierichtungszähler verwendet.

Sobald die Leistung der PV-Anlage und der Eigenverbrauch größer ist, kommen andere Messkonzepte zur Anwendung – auf Grundlage

- des PV-Marktintegrationsmodells (§ 33 EEG 2021-2),

- des PV-Selbstverbrauchs (§ 33 Abs. 2 EEG 2009) und

- der EEG-Umlage (§§ 61ff EEG 2017).